Когда температура воздуха стремительно падает, тело вынуждено реагировать. Адаптация к холоду — не просто модное слово из учебников по физиологии. Это живой процесс, в котором участвует каждая клетка, каждая система организма. Человек в куртке на морозе и человек, легко идущий босиком по снегу — это не про разницу в привычках, а про то, как работает механизм приспособления. И как со временем можно изменить восприятие холода на уровне тела и психики.

Что происходит с телом на холоде

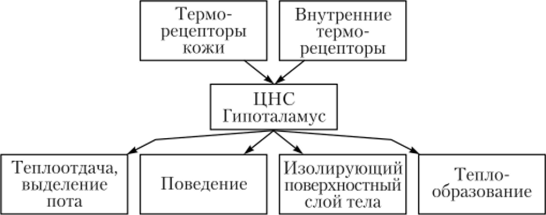

Когда холод окутывает тело, организм мгновенно включает защитные процессы. Все направлено на то, чтобы сохранить внутреннее тепло и предотвратить переохлаждение. В некоторых случаях короткое воздействие низкой температуры может задействовать сложные системы терморегуляции. Эти процессы происходят без осознанного участия, но ощущаются на каждом уровне — от дыхания до работы сердца. Начнем с самого первого и важного ответа организма.

Резкое сужение сосудов

Сначала тело старается сохранить тепло. Когда становится холодно, капилляры на поверхности кожи мгновенно сжимаются. Кровоток уменьшается, кожа бледнеет, но благодаря этому внутренние органы получают больше тепла. Это — часть естественной терморегуляции.

Перераспределение ресурсов

Организм начинает экономить. В замерзших пальцах будет меньше крови, чем в груди или животе. Все ради сохранения жизненно важных систем. Но при длительном охлаждении такое перераспределение чревато обморожением.

Включение внутренних резервов

Гормоны начинают работать активнее. Щитовидная железа усиливает обмен веществ. Надпочечники выбрасывают адреналин. Это запускает внутреннюю выработку тепла, помогает не замерзнуть сразу.

Психоэмоциональная реакция

Переохлаждение влияет на восприятие. Появляется раздражительность, а иногда и паника. Это часть процесса — мозг сигнализирует о потенциальной угрозе. Физиология холода включает не только телесные изменения, но и эмоции.

Механизмы выработки тепла

Выработка тепла — это фундамент, на котором строится защита от холода. Чтобы остаться в стабильном состоянии, тело включает разные методы.

Вот как организм сохраняет внутреннюю температуру:

- увеличивается активность мышц, даже без движения;

- щитовидная железа усиливает работу, ускоряя обмен веществ;

- жировая ткань преобразует химическую энергию в тепло;

- усиливается дыхание и пульс;

- при длительном воздействии холода формируется дополнительный слой бурого жира.

Каждая из этих систем включается автоматически, без приказа извне. Это заложено в эволюции. Человечество выживало в самых суровых условиях благодаря этим механизмам. Терморегуляция запускается быстрее, если тело уже имеет опыт взаимодействия с холодом.

Важную роль играет генетика. У кого-то морозоустойчивость выше с рождения, у других ниже. Но адаптация — это навык, который можно тренировать. Выработка тепла будет происходить легче, если тело уже сталкивалось с подобной задачей.

Как сосуды реагируют на холод

Сосудистая реакция — один из первых ответов на мороз. Именно через нее тело регулирует потери тепла. Чем быстрее и точнее работает эта система, тем выше шансы сохранить равновесие.

Динамика сужения и расширения

При понижении температуры мелкие сосуды сокращаются. Это уменьшает теплоотдачу. Но при длительном пребывании на холоде возникает эффект “охлажденного парадокса” — капилляры периодически расширяются. Такой ритм защищает кожу от повреждений, не дает ей полностью замерзнуть.

Местные особенности

Лицо, пальцы и уши реагируют первыми. Там меньше мышечной массы и тоньше жировая прослойка. Сосудистая реакция в этих зонах замедляется, если человек не адаптирован. Поэтому так важно уделять внимание этим участкам в морозную погоду.

| Зона тела | Скорость охлаждения | Вероятность обморожения |

| Пальцы рук | Высокая | Очень высокая |

| Щеки и нос | Средняя | Высокая |

| Голени и стопы | Средняя | Средняя |

| Грудная клетка | Низкая | Низкая |

| Внутренние органы | Очень низкая | Крайне редкая |

Сосудистая реакция — это тренируемая способность. Регулярные краткие выходы на холод помогают телу научиться правильно регулировать кровоток. Со временем организм быстрее переключается между режимами сужения и расширения.

Почему дрожь — это защита

Многие воспринимают дрожь как тревожный знак, но это одна из самых древних форм адаптации. Когда тело теряет тепло, оно включает автоматический механизм — дрожь. Это не просто мышечное сокращение. Это биологическая программа.

Как работает дрожь

Мелкие, хаотичные движения мышц создают тепло. Они незаметны, но очень эффективны. Выработка тепла при этом увеличивается в несколько раз. Мозг не управляет этим напрямую. Все происходит рефлекторно.

Почему она не бесконечна

Дрожь не может продолжаться долго. Мышцы устают. При длительном переохлаждении наступает стадия заторможенности, когда дрожь исчезает. Это опасный сигнал. Значит, ресурсы на исходе, терморегуляция уже не справляется.

Вот почему важно не игнорировать дрожь. Она не говорит о слабости, а о том, что тело борется. Это не дискомфорт — это биологическая броня. Кратковременная дрожь способна спасти от переохлаждения, если вовремя вернуться в тепло.

Как адаптация формируется со временем

Адаптация к холоду не возникает за один день. Это длительный процесс, который требует повторения. Физиология холода меняется поэтапно. Организм учится, как реагировать на пониженную температуру, запоминает каждый опыт.

Первый этап — стресс

Первые попытки выйти на мороз вызывают бурную реакцию. Сосуды сжимаются, сердце колотится, дыхание сбивается. Выработка тепла происходит с усилием. Обмен веществ ускоряется, но тело истощается быстрее. Этот этап нельзя миновать.

Второй этап — привыкание

После нескольких погружений в холод происходит стабилизация. Мозг уже не воспринимает мороз как угрозу. Сосудистая реакция становится точнее. Терморегуляция включается заранее. Тело начинает предугадывать, что будет происходить.

Третий этап — устойчивость

Появляется настоящая морозоустойчивость. Это значит, что организм способен выдерживать низкие температуры без внутреннего стресса. Дрожь исчезает или проявляется слабо. Психика воспринимает холод спокойно. На этом этапе адаптация считается завершенной.

Все это возможно только при регулярной практике. Без повторений тело возвращается к исходной точке. Именно поэтому кратковременные, но постоянные контакты с холодом приносят больше пользы, чем редкие экстремальные выходы.

Полезны ли закаливания и холодные обливания

Закаливание стало почти модным словом. Но за ним стоит настоящая физиология, предполагающая тонкую настройку тела на определенный режим. Если все делать правильно, эффект будет устойчивым.

Вот как закаливания влияют на адаптацию к холоду:

- Повышают точность сосудистой реакции.

- Улучшают работу эндокринной системы.

- Стабилизируют обмен веществ.

- Снижают уровень воспаления.

- Увеличивают общий тонус организма.

Холодные обливания особенно полезны утром. Они запускают выработку тепла сразу после пробуждения. Это дает телу сигнал: день начался, пора включать ресурсы. Но важно соблюдать постепенность. Резкий старт может перегрузить организм.

Закаливание не должно быть гонкой. Если вы начали с контрастного душа, не стоит сразу идти в прорубь. Физиология холода требует уважения к границам. Переусердствовав, легко получить обратный эффект — стресс вместо адаптации.

Важно и психологическое состояние. Спокойный настрой помогает телу реагировать адекватно. Паника или напряжение усиливают реакцию на холод. Адаптация к холоду происходит легче, если человек находится в уравновешенном состоянии.

Холод — не враг. Он может быть учителем. Адаптация к холоду показывает, насколько тело способно меняться. Выработка тепла, сосудистая реакция, терморегуляция — все это можно тренировать. Единственное о чем напоминают врачи, что подходить к этому без фанатизма. Постепенность, внимательность и регулярность важнее, чем жесткие испытания. Физиология холода не требует подвига. Она требует честного диалога с телом. И тогда мороз перестает быть угрозой. Он становится стимулом к росту.